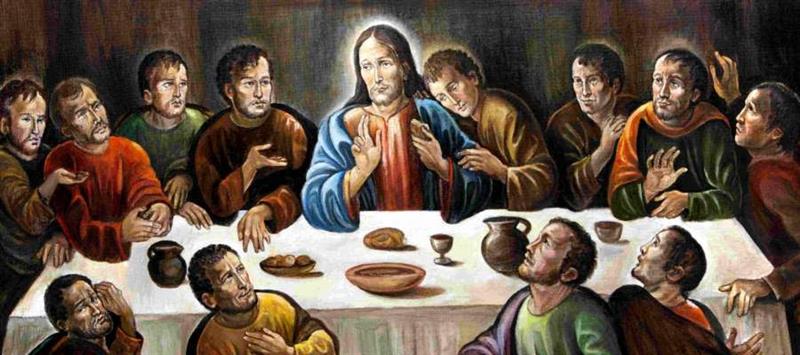

Il Giovedì Santo rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario liturgico cristiano, segnando l’inizio del Triduo Pasquale e commemorando l’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli. Questo giorno, denominato *Feria Quinta in Cena Domini* nella tradizione cattolica, unisce elementi storici, teologici e rituali che plasmano l’identità della fede cristiana. Attraverso l’istituzione dell’Eucaristia e il gesto della lavanda dei piedi, Gesù rivela il nucleo del suo messaggio: l’amore sacrificale e il servizio umile. Questo rapporto esplora le radici bibliche, l’evoluzione liturgica e le implicazioni spirituali del Giovedì Santo, integrando fonti storiche, testi sacri e pratiche contemporanee.

Il Giovedì Santo affonda le sue radici nella tradizione ebraica della Pasqua, festa che commemorava la liberazione degli Israeliti dalla schiavitù egiziana. Durante la cena pasquale, come descritto in Esodo 12, gli Ebrei consumavano l’agnello arrostito con pane azzimo ed erbe amare, seguendo un rituale preciso che simboleggiava l’alleanza con Dio. Gesù, riunendosi con i discepoli per l’Ultima Cena, rielaborò questo contesto per istituire un nuovo patto, sostituendo l’agnello sacrificale con se stesso. Questo passaggio segna una transizione teologica fondamentale: dalla legge mosaica alla grazia incarnata in Cristo.

I Vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca) concentrano la loro narrazione sull’istituzione dell’Eucaristia, mentre il Vangelo di Giovanni omette questo episodio, privilegiando invece il racconto della lavanda dei piedi[5]. Matteo 26:26-29 descrive Gesù che, prendendo il pane e il vino, li trasforma in simboli del suo corpo e sangue, istituendo così il sacramento centrale del cristianesimo[4]. Giovanni, d’altro canto, sottolinea l’umiltà di Gesù attraverso il lavaggio dei piedi, un gesto tipicamente riservato ai servi, compiuto dal Maestro per insegnare ai discepoli l’essenza del servizio reciproco[5][6]. Questa dualità riflette due dimensioni complementari della fede: l’adorazione sacramentale e l’impegno etico.

Durante l’Ultima Cena, Gesù pronunciò parole decisive: *«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me»* e *«Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue»* (1 Corinzi 11:24-25). Queste dichiarazioni, riportate da Paolo, stabiliscono l’Eucaristia come memoriale della morte salvifica di Cristo e anticipazione del banchetto escatologico. Il concetto di *memoriale* (in ebraico *zikkaron*) non è un semplice ricordo, ma una riattualizzazione dell’evento salvifico, rendendo presente il sacrificio di Cristo nella liturgia.

Nei primi secoli, la celebrazione eucaristica si evolse da un pasto comunitario (*agape*) a un rito strutturato, con preghiere di consacrazione e una crescente enfasi sulla presenza reale di Cristo. Ignazio di Antiochia (II secolo) definì l’Eucaristia *«farmaco d’immortalità»*, mentre il Concilio di Trento (XVI secolo) ne precisò la dottrina in risposta alle critiche protestanti, affermando la transustanziazione. Oggi, l’Eucaristia rimane il culmine della vita ecclesiale, unendo i credenti in un unico corpo mistico.

Il Vangelo di Giovanni (13:1-17) colloca la lavanda dei piedi durante l’Ultima Cena, sottolineando che Gesù, *«avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine»*[5][6]. Questo gesto, inizialmente rifiutato da Pietro, diventa una lezione di umiltà: *«Se non ti laverò, non avrai parte con me»* (Giovanni 13:8). Lavando i piedi ai discepoli, Gesù rovescia le gerarchie sociali e invita a una carità concreta, oltre ogni formalismo religioso.

Nella Chiesa primitiva, la lavanda dei piedi era praticata come atto di accoglienza verso i pellegrini, soprattutto nei monasteri. Dal Medioevo, il rito fu incorporato nella liturgia del Giovedì Santo, con vescovi e abati che lavavano i piedi a poveri o fedeli. Papa Francesco, recentemente, ha esteso questo gesto a donne e non credenti, enfatizzando l’universalità del servizio cristiano. Oggi, durante la *Missa in Cena Domini*, i sacerdoti ripetono il gesto in segno di immedesimazione con Cristo.

La mattina del Giovedì Santo, nelle cattedrali si celebra la Messa del Crisma, durante la quale il vescovo consacra gli oli usati per i sacramenti del Battesimo, Cresima e Unzione degli Infermi[3]. In questa occasione, i sacerdoti rinnovano le promesse sacerdotali, ribadendo il loro impegno a servire la comunità. L’olio del crisma, misto a balsamo, simboleggia lo Spirito Santo che consacra i fedeli a immagine di Cristo.

La celebrazione serale commemora l’Ultima Cena attraverso tre elementi centrali: la lavanda dei piedi, la consacrazione eucaristica e la reposizione del Santissimo Sacramento. Dopo la comunione, l’altare viene spogliato, e l’Eucaristia è trasferita in un “sepolcro” adornato, dove i fedeli vegliano in adorazione fino alla notte. Questo momento di silenzio anticipa il dramma della Passione, creando un contrasto tra la gioia dell’Eucaristia e l’imminente sofferenza di Cristo.

Nell’Ortodossia, il *Santo e Grande Giovedì* include la celebrazione del Vespro con la lettura dei Dodici Vangeli, che ripercorrono gli eventi dalla Cena alla Crocifissione. L’Eucaristia è celebrata con pane fermentato, e la lavanda dei piedi è meno prominente, sostituita da un’enfasi sulla kenosi (spogliamento) di Cristo.

Le comunità riformate, pur variando nelle pratiche, condividono il memoriale della Cena, spesso senza accettare la presenza reale. Lutero mantenne una forma di consustanziazione, mentre Calvino interpretò l’Eucaristia come segno spirituale. In molte chiese, la lavanda dei piedi è rivissuta come gesto simbolico di servizio, specialmente nelle denominazioni anabattiste e metodiste.

Il Concilio Vaticano II (1965) ha ribadito che l’Eucaristia è *«fonte e apice di tutta la vita cristiana»* (Lumen Gentium, 11). Questo sacramento non solo ricorda il passato, ma trasforma il presente, alimentando i fedeli per testimoniare il Vangelo. La comunione eucaristica, inoltre, anticipa l’unità escatologica del Regno di Dio, dove *«non ci sarà più né Giudeo né Greco»* (Galati 3:28).

In un’epoca segnata da disuguaglianze e conflitti, il gesto di Gesù invita a superare ogni forma di egoismo. Papa Francesco, lavando i piedi a detenuti e rifugiati, ha mostrato come il cristianesimo debba incarnarsi nelle periferie esistenziali. Questo rito diventa così un appello alla giustizia, all’accoglienza e alla riconciliazione, sfidando le strutture di potere che opprimono i vulnerabili. Il Giovedì Santo, con i suoi riti e simboli, offre una sintesi profonda della fede cristiana: l’Eucaristia alimenta la comunione con Dio, mentre la lavanda dei piedi esorta alla comunione fraterna. In un mondo frammentato, queste pratiche invitano a una conversione continua, dove l’adorazione si traduce in servizio e la liturgia diventa vita. Le comunità ecclesiali sono chiamate a riscoprire il potenziale trasformativo di questo giorno, integrando memoria, celebrazione e impegno etico. Solo così il messaggio dell’Ultima Cena potrà risuonare come lievito di speranza e rinnovamento.